まず「微摺動摩耗」とは、嵌合している端子どうしの接点部が微細な振動によって動く、つまり摺動(しゅうどう)することによって、コネクタの抜き差し、挿抜をしていないのにも関わらず接点部のめっきが掘り下げられ、摩耗することです。

この摩耗の際に発生しためっき粉が酸化されます。これを微摺動摩耗腐食、フレッティングコロージョン(fretting corrosion)と言います。

このフレッティングコロージョンが進むと、酸化されためっき粉が接点部に堆積し、この酸化物は不導体であるために、コネクタの接触不良、不導通の原因のひとつとなります。

一番最初に発見された現象が腐食であったため「フレッティングコロージョン」と総称されますが、上述のように細かな振動に依る摩耗粉が問題の起点となるため、微摺動摩耗、フレッティング摩耗(fretting wear)や、これによって部品が疲労を起こし破壊に至るフレッティング疲労(fretting fatigue)も、関連する内容になります。

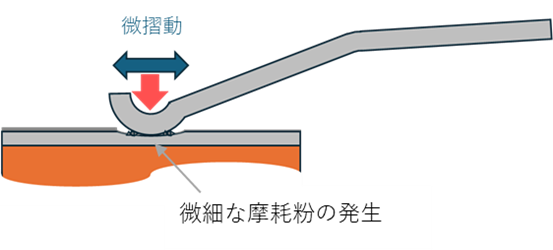

微摺動摩耗の発生メカニズム

微摺動摩耗は、コネクタのみならずボルト接合部やリベット接合部などの固定されていると思われる箇所でも発生し得ますが、ここではコネクタの例をもとに説明します。

微摺動摩耗、微摺動摩耗腐食は、主に錫めっきのコネクタで懸念視されます。

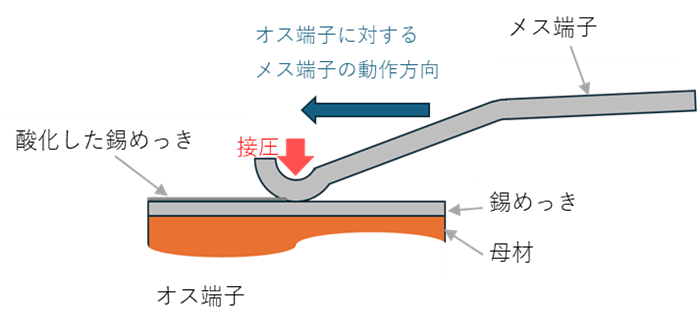

錫めっきは表面に非常に薄い酸化錫の膜を形成することで、内部のめっき層や母材が酸化されることを防ぎます。

コネクタが嵌合されるときに、メス端子はオス端子の表面を摺動します。このとき、酸化錫の層は拭い取られ、酸化していない錫の層が露出します。

接点はこの酸化していない層で接触することで、十分に低い接触抵抗値を得ることができます。

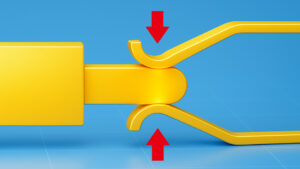

微振動は様々な環境で発生し、これを完全に防ぐことはできません。一方で、接点が微摺動するかどうかはコンタクト部の設計、接点形状や接圧その他により発生しやすさが変わります。

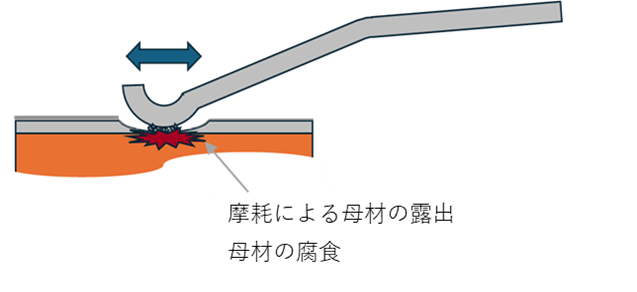

微摺動が起こると、接点部分が少しずつ削られ、微細な摩耗粉が発生します。

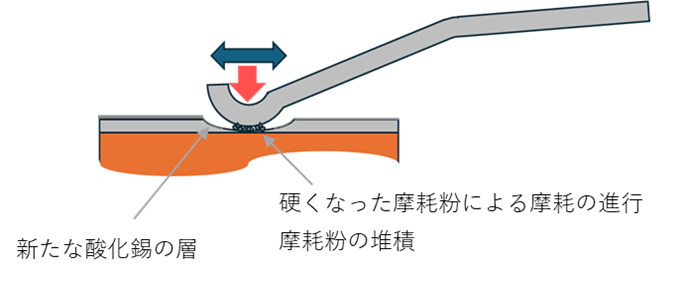

この摩耗粉はすぐに酸化され、酸化錫となります。酸化錫は硬度が高く、研磨剤のようにさらに接点を削っていきます。

酸化錫の摩耗粉によってさらに接点部の摩耗が進行し、摩耗粉が堆積していきます。

酸化錫の電気抵抗は純錫に比べて非常に高いため、堆積した酸化錫の摩耗粉に接点が乗り上げると、瞬断が発生する場合があります。

少し接点がずれて酸化錫の山から接点が外れたり、挿抜して新しい純錫層が露出したりすると、この瞬断は起こらなくなるため、再現性が低い不具合になります。

さらに微摺動摩耗が進行すると、めっき層が完全に削られて母材が露出します。

コネクタの母材の多くは銅が使用されており、非常に酸化・腐食しやすい金属です。

微摺動摩耗の進行により母材まで削れ、母材が腐食されることで、この腐食は大きく進行します。