車載同軸コネクタとは?|高周波伝送を支える中核部品

同軸コネクタは、高周波信号を同軸ケーブルを介して安定的に伝送するための接続部品です。

中心導体(信号)と外部導体(シールド)を同軸状に配置する構造を持ち、EMC(電磁両立性)に優れ、ノイズに強い特徴があります。

近年の車両は、GPS・ラジオ・V2X通信・セルラー・ADAS・車載カメラなど、あらゆる分野で高速伝送が求められており、車載同軸コネクタはその中核的な役割を果たしています。

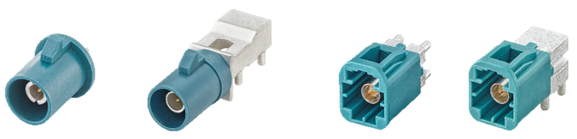

用途に応じて、配線スペースや取付位置、周辺部品との干渉、作業性などの条件が異なるため、車載同軸コネクタにはさまざまな形状のバリエーションが用意されています。

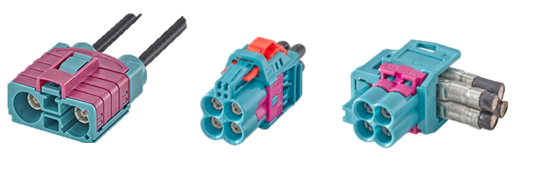

<ケーブル用同軸コネクタ>

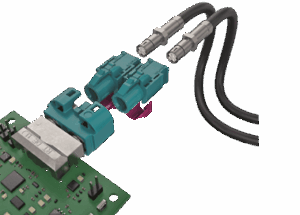

同軸ケーブルの両端に取り付けられるタイプで、信号線の物理的分割やECU・通信モジュールとのインターフェースとして使用されます。

たとえば、ハーネスの途中で分割が必要な場合は wire-to-wire(ケーブル対ケーブル)接続が採用され、サービス性や交換性を確保します。

また、センサやカメラ、アンテナなどの外部デバイスから送られる高周波信号をECUやゲートウェイ、通信モジュールなどの制御機器に接続する場面でも不可欠です。

搭載条件や配線スペースに応じて、以下のようなバリエーションがあります:

・ストレート型/アングル型

狭い車体空間やUNIT裏などでの直角取り出しなど、設置条件に応じた形状選択が可能です。

・防水タイプ

ボンネット内部、ドアミラーやバンパー内部など水や埃が侵入しやすい環境に設置される用途では、シール付きハウジングによりIP等級(IP67~IP69K)対応が求められます。

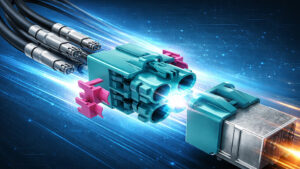

・多極コネクタタイプ(デュアル/クアッド)

車載カメラ信号など複数チャネルをまとめて接続する必要がある場合、複数の同軸を一体化したコネクタが用いられ、配線効率や取り回しを最適化します。

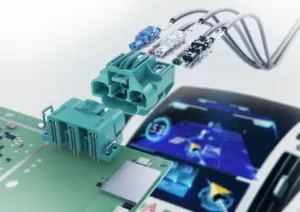

<基板(PCB)実装用同軸コネクタ>

ケーブル用コネクタから伝送された信号は、最終的にECUや通信モジュールへと入力されます。

このとき用いられるのが、ECUや各種制御ユニットのプリント基板に直接はんだ付けされる基板実装タイプの同軸コネクタです。

搭載条件や基板レイアウトに応じて、以下のようなバリエーションがあります:

■ 接続方向による分類

・ストレートタイプ(垂直型):基板に対して垂直に立ち上がる構造

・アングルタイプ(水平型):コネクタが基板に対して水平に配置される構造

■ 実装方式による分類

・スルーホール実装タイプ:ピンを基板穴に通してはんだ付けする構造

・表面実装タイプ(SMD):端子を基板の表面パッドに直接配置し、SMT(表面実装技術)によりリフローはんだ付けされる構造

■ 機能仕様による分類

・防水仕様タイプ:ECU本体が防水筐体となる場合に対応。IP67〜IP69Kなどに準拠

・シールド構造付き:EMC対策強化が必要な用途向け

このように、車載環境に適応した同軸コネクタは、高周波性能と構造的信頼性の両立が求められる高度な製品カテゴリと言えます。

設計者は、通信方式や車載ユニットの実装要件に応じて、ケーブル用・基板用の適切なコネクタを選定し、車載ネットワーク全体の最適化を図る必要があります。

車載同軸コネクタに求められる主要機能|電気特性・機械特性・作業性・信頼性

車載同軸コネクタは、ADAS・自動運転・V2X・車載カメラ・エンタメ通信などの高速・高信頼性の通信を支えるキーデバイスです。

過酷な車載環境に耐えるために、コネクタには多くの技術的要件が課されており、それらは大きく以下の4カテゴリに分類されます。

電気的特性(高周波伝送品質)

・ インサーションロス(Insertion Loss) :コネクタを通過する際の信号損失。基本的に周波数が高いほど厳しくなる。

・リターンロス(Return Loss) :インピーダンス不整合による反射の大きさ。

・特性インピーダンス :通常は50Ωで統一(一部75Ωあり)。ケーブル、コネクタ、基板間の整合性が必須。

・TDR(Time Domain Reflectometry) : 伝送線路上のインピーダンス変化を時間軸で解析する手法。

・絶縁抵抗 :数MΩ〜数百MΩ以上が求められ、絶縁異常を検知する指標。

・接触抵抗 : 数mΩ以下が理想。接点品質の安定性を左右する。

・クロストーク対策(近接干渉) :多極化や多チャンネル実装時に重要。アイソレーションの確保が必要。

・耐ノイズ設計(EMC対応) :外来ノイズ抑制・自己ノイズ漏洩防止。Tube In Tube法などでシールド性能を測定。

機械的特性(物理的強度と耐久性)

・嵌合挿入力/抜去力 : 操作性と信頼性の両立。過大な力が不要で、確実にロックされる必要あり。

・振動/衝撃耐性 :瞬断防止設計が重要。

・嵌合音(クリック感) :半嵌合や不完全ロックを防止するため、「カチッ」とした感触と音で完了を通知。

・ケーブル引張強度 :圧着部が規定の荷重で抜けないこと。

・耐嵌合回数 :繰り返し嵌合作業に耐える構造。

・ロック強度(保持力) :嵌合後に衝撃や外力で外れないよう、一次ロック+セカンダリーロックで保持。

・防塵性能 :接点への異物混入防止。

作業性・生産性への配慮

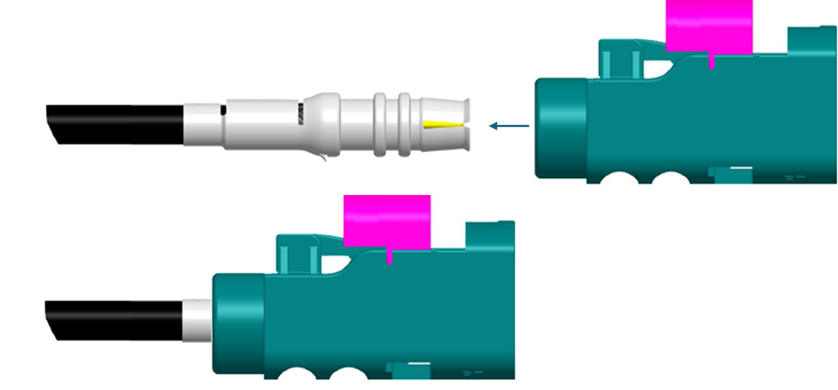

・セカンダリーロック : 挿入端子の抜け防止の補助ロック。端子位置ずれや不良組付けを検出。

・CPA(Connector Position Assurance) : 嵌合完了を最終的に確認するための構造。作業員の確認ミスを防止。

・誤嵌合防止(キー構造) :キー形状や色分けによって嵌合ミスを物理的に防ぐ。

・ハンドツール対応/自動組立対応 :圧着・挿入工程で手作業・自動機どちらにも対応可能な設計。

・作業エルゴノミクス :狭小空間でも作業可能な角度形状、片手挿入対応、視認性など。

環境耐性・長期信頼性

・防水性能(IP等級) : IP67~IP69Kに対応し、浸水や高圧洗浄にも耐える。

・耐熱性 : −40℃~+105℃以上での安定動作。エンジンルーム用途では+125℃も想定。

・耐湿性 :結露・湿度による絶縁不良防止。

・耐塩害/防錆性能 : 海岸部や凍結防止剤による腐食リスクに対応。

・紫外線/化学薬品耐性 :ミラー内・外装周辺では、太陽光や洗車剤への耐性も必要。

・長期信頼性(10年・15年) :自動車のライフサイクルに渡って安定した性能を維持できること。

このように、車載同軸コネクタは単なる「接点部品」ではなく、高周波伝送+物理強度+作業性+環境耐性の融合体です。

FAKRAやHFM®といったローゼンバーガーコネクタが世界中で広く採用されているのは、これら複合要件をバランスよく満たす設計がなされているからです。

同軸コネクタの構造と組立工程

同軸コネクタは、高周波信号の安定伝送とEMC性能を確保するため、高度かつ正確な組立プロセスが求められます。

特に弊社のFAKRAやHFM®などの高周波同軸コネクタでは、圧着精度と加工バラツキ精度が伝送性能を左右します。

本章では、ローゼンバーガーのFAKRAコネクタをベースに、ハーネス製造現場での標準的な組立工程を解説します。

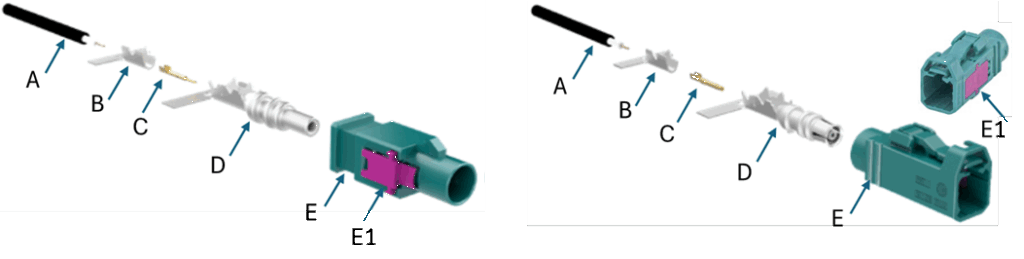

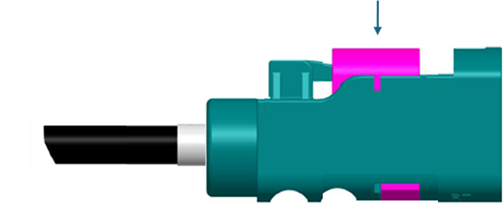

同軸コネクタの構成と部品の役割

同軸コネクタ組立工程

同軸ケーブルへのコネクタ取付は、以下のような工程で組み立てられます:

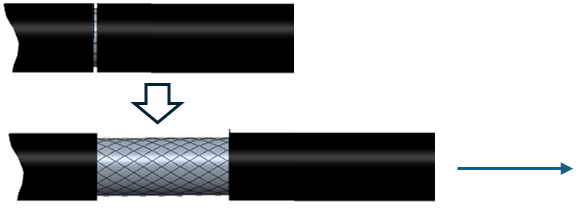

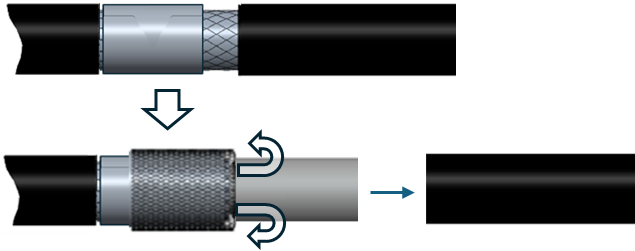

1.同軸ケーブルの外皮剥き:外皮に切込みを入れスライド

2.編組線の上にサポートスリーブを装着後

外皮を外し、編組線をサポートスリーブ上に折り返し

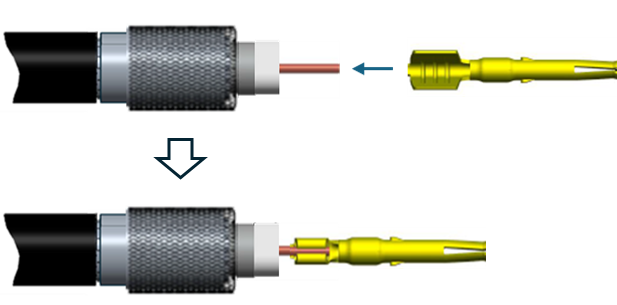

3.箔テープ、絶縁体を剥いて芯線に中心導体端子を圧着

4.3.を外導体端子に挿入し、圧着

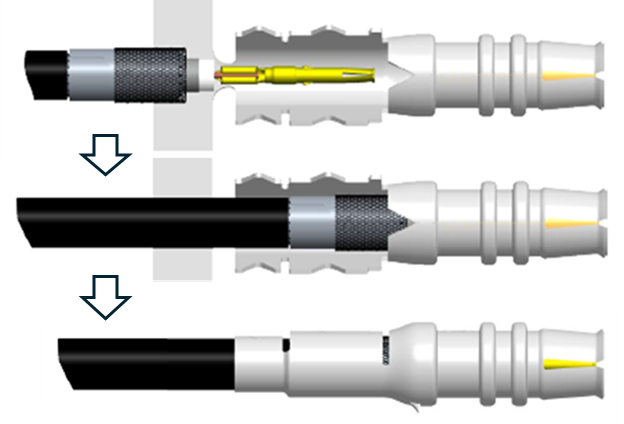

5.4.にハウジングを挿入

6.セカンダリーロックを押し込み

ローゼンバーガーの車載用同軸コネクタラインナップ(FAKRA、HFM®)は、高効率かつ安定した自動組立プロセスを実現するよう設計されており、ワイヤーハーネスの製造コスト削減に大きく貢献します。

また、ローゼンバーガーはグローバルOEMおよびTier1サプライヤー各社に対して標準化されたコネクタを広く供給しており、世界規模でのスケールメリットによりコスト競争力をさらに高めています。

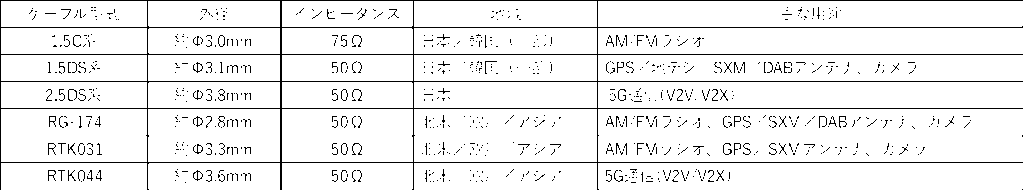

同軸コネクタに使用される車載同軸ケーブル

車載同軸コネクタ(FAKRA、HFM®)に使用されるケーブルは、伝送性能・柔軟性・シールド性・耐環境性など、車載通信システムの信頼性に直結する重要部品です。

特に高速伝送が要求される車載カメラ・センサ・V2X通信などの領域では、低損失・高シールド性・耐熱性を備えた同軸ケーブルが求められます。

以下は、車載用途に最適化されたケーブルの代表型式一覧です。

ケーブルの選定においては、使用周波数帯、耐熱性・耐油性、EMC要求、屈曲性などの条件を考慮する必要があります。

より詳しい選定ポイントについては、以下をご参照ください:

まとめ|車載同軸コネクタ選定の重要性と今後の展望

車載同軸コネクタは、単なる信号の中継部品ではなく、高速通信の信頼性と車載ネットワーク全体の安定性を左右する重要構成要素です。

近年はV2X通信・自動運転・高精度センサによる大量かつ高周波なデータ伝送が求められており、コネクタに求められる技術的要件も飛躍的に高度化しています。

本記事では以下の観点から、車載同軸コネクタ(FAKRA、HFM®)について体系的に解説してきました:

・構造別の種類と用途(ケーブル用・基板用)

・電気的・機械的・作業性・環境耐性という4軸からなる性能要件

・ローゼンバーガー製品における組立精度とグローバルスケールの強み

・同軸コネクタに使用される車載同軸ケーブル型式

特にローゼンバーガーのFAKRAおよびHFM®シリーズは、これらの複雑な要件を高次元でバランス良く満たす設計と、

全世界OEM・Tier1への量産実績を通じて確固たる信頼を築いてきました。

今後の展望

今後、車載ネットワークの高度化が進むにつれ、6GHz以上の周波数帯や20Gbps超の伝送速度に対応した同軸インフラが標準となる時代が到来します。

・HFM®のような次世代同軸コネクタの採用拡大

・ECUやカメラの高密度化に対応する小型・多極コネクタ

・高速プロトコル(GMSL、FPD-Link、PCIeなど)との伝送整合性の重要性

・グローバルサプライチェーンでの共通仕様化・標準化の推進

こうしたトレンドの中で、設計段階から高周波特性・EMC性能・組立性・耐環境性を統合的に評価し、信頼性の高い製品選定を行うことが、自動車開発現場でますます重要になっていくでしょう。

車載同軸コネクタに関するご相談や仕様検討、技術的なご質問がございましたら、ぜひローゼンバーガーへお問い合わせください。