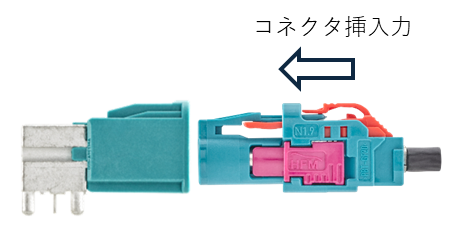

コネクタ挿入力(engagement/mating force)とは、プラグとレセプタクル(もしくはジャック)を嵌合(かんごう)させる際に必要となる押し込み力のことです。

この挿入力は、端子挿入力(ターミナルが相手側の端子に接触する際に必要な力)と、ハウジング嵌合時に必要となる力の合計で構成されます。

設計や調達の現場では「挿入力は低い方が良い」と考えられることもありますが、実際には低すぎても高すぎても問題を引き起こすため、最適な範囲でコントロールされていることが重要です。

従来の電源用コネクタやAM/FMラジオ用コネクタにおいては、「接点が触れて通電すれば十分」とされ、多少の挿入力の差は大きな問題とはなりませんでした。

しかし、ADAS、LiDAR、高画質カメラ映像などの高周波信号や大容量データ伝送においては、接点の安定性やシールド性能が直接通信品質に影響するため、単に「差し込めれば良い」という発想は通用しなくなっています。

<挿入力が低すぎる場合のデメリット>

・接触圧不足による導通不良

挿入力が低すぎるということは、端子同士が押し合う力=接触圧が不足している可能性があります。

接触圧が弱いと、微小な酸化皮膜や汚染物質を押し破れず、接触抵抗の上昇や導通不良を引き起こすリスクがあります。

・振動や衝撃での接触安定性低下

車両環境では常に振動や衝撃が加わります。接触圧が弱いと、わずかな揺れでも端子が微小に浮き、瞬断が発生。

これにより通信のエラービットやノイズが増加します。特にADASやカメラ伝送、イーサネット通信では大きな問題になります。

・EMC性能の低下

接点の安定性が損なわれると、インピーダンスが不均一になり、反射や不要輻射(エミッション)が増大します。

これによりシステム全体のEMC(電磁両立性)性能が悪化し、外部機器への干渉や通信エラーの原因になります。

・ノイズ混入リスクの増加

接触部が安定していないと、接点間に微小アークや抵抗変動が発生しやすく、結果としてコモンモードノイズや差動信号の乱れを誘発します。

これは高周波伝送では特に致命的で、画質劣化やセンサー誤動作の要因となります。

・ロック機構との整合性不足

挿入力が低すぎると、ロック感が弱い・外れやすいといった不具合につながります。

結果として長期使用時の信頼性低下を招きます。

<挿入力が高すぎる場合のデメリット>

・組立作業者への負担増

ライン作業では、何百回もコネクタを手作業で挿入する場面があります。挿入力が規格上限を超えて高いと、作業者に過度な握力や腕力が要求されるため、疲労や人為的ミス(半嵌合、斜め挿し)の発生確率が上がります。

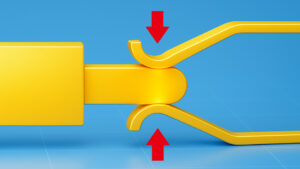

・半嵌合や斜め挿しのリスク

必要な力が大きすぎると、作業者が「途中までで止まってしまう」ケースが増えます。

半嵌合状態は見た目で判別しにくいことが多く、量産工程では出荷後の接触不良に直結します。

※ローゼンバーガーでは、半嵌合防止機構(CPA)を備えたコネクタをラインナップとして揃えております。

・部品や端子の損傷

挿入力が高すぎる場合、作業者が力を入れすぎて「こじる動作」をしてしまうことがあります。

これにより、端子のピン曲がりや表面めっきの剥離、さらにはハウジングの微細クラックやシール部材の変形を引き起こすリスクが高まります。

こうした損傷は初期では目立たなくても、耐久試験や実車振動での長期信頼性低下につながります。

・作業時間の増加

挿入力が高いと、1台あたりの組立時間がわずかに増えます。これが量産ライン全体に積み重なると、タクトタイムの悪化や生産性低下につながります。

そのため、コネクタの挿入力は組立性・信頼性・電気性能のバランスを取ることが設計上のポイントになります。

ローゼンバーガーの車載コネクタは、「挿入力が高い」というご指摘をいただくことがあります。

しかし、これは国際規格(ISO 20860、USCAR、IEC 60512、各OEMスペックなど)を考慮しつつ、振動耐性・接触安定性・電気性能を確保するための最適設計によるものです。

ローゼンバーガーは、高周波信号においても安定した性能を保証するために、電気的性能を最優先にした接点構造を採用しています。

つまり、コネクタ挿入力は単純なものではなく、適切なレンジに収められて初めて車載通信に必要な高信頼性と高性能を実現する重要な要素なのです。

「ローゼンバーガーはFAKRA、HFM®、RosenbergerHSD®、H-MTD®といった幅広いラインナップを通じ、挿入力を最適化した設計で自動車の高速通信を支えています」