自動車の電子システムでは、高速通信を支える車載コネクタにおいてEMC(電磁両立性)性能、特に遮蔽減衰(シールド性能)の高さが非常に重要です。

コネクタの遮蔽性能が低いと、ノイズが外部に漏れて他の機器に干渉したり、外来ノイズの影響で通信が乱れる可能性があります。

そのため、コネクタのEMCはカメラやレーダー、Ethernetなどの車載高速通信で欠かせない重要な性能となっており、各社はノイズ対策コネクタを開発・選定する際に厳密な評価を行います。

本記事では、コネクタの遮蔽性能を評価する標準的手法である「Tube in Tube法(三重同軸法)」について、初心者にも分かりやすく専門的かつ実践的に解説します。

Tube in Tube法とは?|車載コネクタの遮蔽性能を定量評価する標準手法

Tube in Tube法(三重同軸法)は、コネクタやケーブルの遮蔽減衰性能を高精度に評価するための国際標準試験法です。

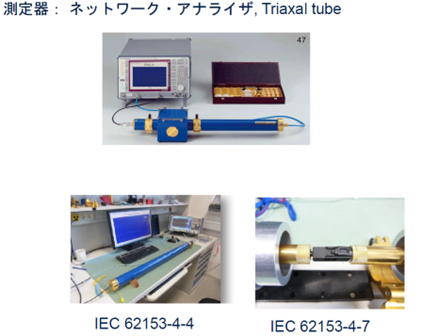

規格としては IEC 62153シリーズに定義されており、車載分野では特に以下が中心となります。

・IEC 62153-4-4

ケーブルのScreening Attenuation(遮蔽減衰)を測定する規格。

信号の外部漏洩を定量化し、シールド性能を数値で示す基本指標を提供します。

・IEC 62153-4-7

Tube in Tube法を定義した規格。

コネクタやケーブルアセンブリを対象に、不要な結合経路を排除して正確に遮蔽性能を測定します。

USCAR-17、USCAR-49、OPEN Alliance、IEEE 802.3chなど、主要な車載規格でも採用されており、グローバルで必須の評価手法です。

・IEC 62153-4-10

ECU筐体のフィードスルーやパネル貫通型コネクタ、EMCガスケットといった実装部品の遮蔽減衰を評価する規格。

コネクタ単体だけでなく、実際の搭載状態でのシールド性能を確認するために用いられ、デバイスからシステムレベルのEMC評価へとつなげます。

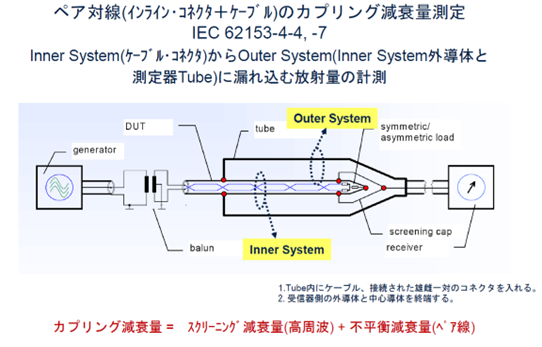

測定の基本原理はシンプルで、試料(DUT: Device Under Test=コネクタやケーブル)を【金属チューブ(二重シールド構造)】内に配置し、

内側導体に信号を注入したときに外側チューブへ漏洩する電磁波を測定します。

これにより、「コネクタやケーブルのシールドがどの程度外部への放射を抑えられるか(=遮蔽減衰量)」を定量的に把握できます。

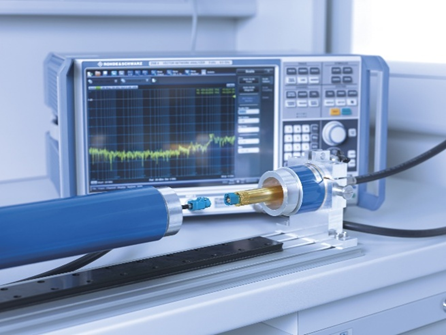

測定にはベクトルネットワークアナライザ(VNA)が用いられ、入力側(Port1)と外側チューブ、出力側(Port2)と内側導体を接続してSパラメータ(S21)を取得します。

広帯域の測定が可能で、MHz帯からGHz帯までの遮蔽性能を評価できるのが特徴で、ポイントは「不要な結合ゾーンを除外できる」ことです。

DUT以外の接続部やケーブルが放射源になると測定結果が乱れますが、【二重チューブ構造(Tube in Tube)】でそれらをシールドすることで、

純粋にコネクタやケーブル自身のシールド性能のみを測定できます。これが、他の簡易測定手法にはない精度の高さです。

車載コネクタにおける遮蔽減衰評価の重要性

近年の自動車は、カメラ映像・レーダー・車載Ethernet・V2X通信など、大容量で高速なデータ伝送を多数同時に扱うようになっています。

これらのシステムで問題となるのがノイズ(EMI)です。

もしコネクタやケーブルのシールド性能が不十分だと

・車載カメラの映像にノイズが乗る

・レーダー信号が歪みADASが誤検知する

・車載Ethernetの通信が途切れる

といった深刻なトラブルにつながります。

実際、国際規格 CISPR 25(エミッション) や ISO 11452シリーズ(イミュニティ) ではシステム全体としてのEMC性能を求めていますが、

その根幹を支えるのは「デバイスレベルでのシールド性能」です。

このため、各自動車メーカーやティア1サプライヤは、コネクタ選定において「接点部の信頼性」「防水性」と並んで「遮蔽減衰性能」を必須項目として重視しており、

IEC 62153-4-7に基づくTube-in-Tube法はグローバル規格で正式に採用されている手法となっています。

Tube-in-Tube法が明記されている主要グローバル規格

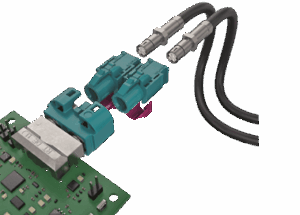

・USCAR-17(FAKRAコネクタ規格)

RFコネクタの性能評価規格。Shielding Effectiveness(遮蔽性能)測定法の一つとしてIEC 62153-4-7 Tube-in-Tubeを明記しており、FAKRAコネクタの評価に直接適用されています。

・USCAR-49(小型同軸コネクタ規格)

Miniature Coaxial Connectorの評価規格。遮蔽減衰測定にTube-in-Tube法を用いることを明示し、小型同軸(例:HFM®など)を対象にIEC準拠での評価が必須化されています。

・OPEN Alliance TC9(1000BASE-T1 )

車載Ethernet規格。

結合減衰・遮蔽減衰の評価方法としてIEC 62153-4-7 Tube-in-Tubeを必須と規定し、リンクセグメント(ケーブル+インラインコネクタ+PCBコネクタ)全体を対象に評価を行います。

・IEEE 802.3ch(MultiGBASE-T1 Ethernet)

2.5/5/10GBASE-T1の物理層規格。マルチギガビット伝送対応のコネクタやケーブルに対し、Tube-in-Tube法が公的手法として組み込まれています。

・IEEE 802.3cy

802.3chを踏襲するマルチギガEthernet拡張規格。評価方法としてTube-in-Tubeセットアップを継承しており、今後の高速Ethernet世代でも同手法が維持されます。

・IEC 63171-6(SPE用コネクタ詳細仕様)

産業用SPE向け規格ですが、低周波カプリング減衰の測定にIEC 62153-4-7および-4-15を参照しており、SPE系コネクタ評価にもTube-in-Tube法が適用されています。

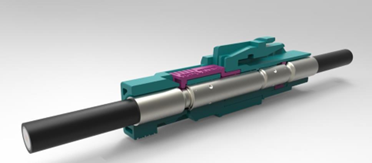

具体例① HFM®コネクタ

HFM®コネクタとは

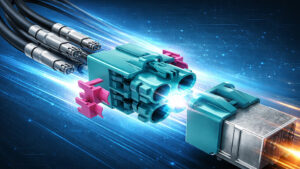

HFM®(High-Speed FAKRA-Mini)コネクタは、従来のFAKRAコネクタと比較して約80%の小型化を実現しつつ、20GHzクラスの高周波伝送に対応する次世代同軸インターフェースです。

車載カメラ、レーダー、5G通信モジュールなど、近年の大容量・高周波データ伝送が必要なシステムに広く採用されています。

小型化と高性能を両立する一方で、車両環境特有のEMC要求(ノイズ対策)を満たす必要があり、そのために遮蔽減衰性能の定量評価が極めて重要です。

Tube in Tube法によるHFMの遮蔽評価

HFM®コネクタはUSCAR-49(小型同軸コネクタ規格)に準拠しており、ここで要求される遮蔽減衰性能の評価方法としてIEC 62153-4-7 Tube-in-Tube法が正式に採用されています。

これによりHFMは、外来ノイズの侵入耐性(イミュニティ)と内部信号の外部放射(エミッション)の双方を、国際規格で定められた客観的な方法で評価されていることになります。

つまり、設計者は「USCAR-49適合=Tube in Tube法で遮蔽性能が保証されている」ことを前提にHFM®を選定でき、安心して高速通信用途に導入できます。

EMC性能と設計への影響

HFM®コネクタのEMC性能は、単なる小型化や高周波対応の延長線上にあるのではなく、設計思想そのものに「遮蔽減衰を保証する構造と検証手法」を組み込んでいる点に特徴があります。

・360°フルシールド構造

外来ノイズの侵入や内部信号の放射をあらゆる方向から抑制する全方位シールドを採用。機械的強度とEMC性能を両立しています。

・高精度な同軸設計(インピーダンスマッチング)

周波数帯域全域にわたり50Ωインピーダンスを厳密に維持することで、信号反射を最小化。高速伝送に必須の安定した伝送路を形成します。

・Tube-in-Tube法による国際規格準拠の実測データ

IEC 62153-4-7に準拠した客観的な遮蔽減衰測定で裏付けられており、OEMやTier1は数値に基づく安心感を得られます。

さらにHFM®は、以下のような追加要素によって、車載高速通信の厳しいEMC要求に応えています:

・高周波領域(~20GHz)の確実な遮蔽

従来のFAKRAではカバーしきれなかった領域においても、HFMは十分なシールド性能を維持。次世代カメラやレーダー用途に適合します。

・小型化と軽量化による車載設計への貢献

同等以上の性能を従来の約20%のサイズで実現し、車両の軽量化や省スペース化に寄与。EMC性能を犠牲にしない設計自由度を提供します。

・量産実績と規格準拠による信頼性

すでに複数のOEMで採用実績があり、USCAR-49適合=Tube-in-Tube評価クリアという裏付けにより、グローバルなプラットフォーム展開にも安心して利用可能です。

これらを組み合わせることで、FAKRAを超える高周波帯域でも安定したEMC性能を維持できます。

その結果、HFMはADASカメラ、周辺監視レーダー、5G/V2X通信ユニットなど、ノイズ環境が厳しい用途にも安心して適用可能です。

具体例② H-MTD®コネクタ|差動伝送に求められるシールド性能

H-MTD®コネクタとは

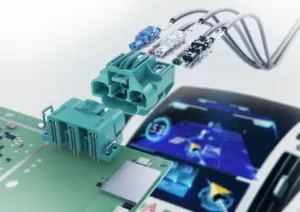

H-MTD®(High-Speed Modular Twisted-Pair Data)は、ローゼンバーガーが開発した車載用小型差動コネクタです。 従来のHSDよりもさらにコンパクトで、最大15GHzクラスの高周波伝送に対応。STP(Shielded Twisted Pair)およびUTP(Unshielded Twisted Pair)ケーブルを用いた車載Ethernetやカメラ伝送に最適化されています。

主な用途は以下の通りです:

・車載Ethernet(100BASE-T1、1000BASE-T1、2.5/5/10GBASE-T1)

・ADASカメラ、LiDAR等の周辺監視システム

・ディスプレイ接続(高解像度映像)

・ECU間の高速データ通信

Tube in Tube法とH-MTD®の関連

H-MTD®は同軸ではなく差動ペアを用いますが、それでも遮蔽減衰評価は必須です。

特にSTPケーブルを用いた場合、ケーブルとコネクタの一体性能としての遮蔽能力を定量的に把握する必要があります。

このため、OPEN Alliance TC9規格(100BASE-T1 / 1000BASE-T1 Link Segment)やIEEE 802.3ch Annex 149Aといった車載Ethernet規格では、

IEC 62153-4-7 Tube-in-Tube法を用いたCoupling Attenuation(結合減衰)測定が義務付けられています。

H-MTD®コネクタはこれら規格を満たすよう設計されており、差動伝送用コネクタであっても「同軸系と同等レベルの遮蔽性能」が求められることを示しています。

また、差動伝送においてはCoupling Attenuation(結合減衰)が主要評価指標とされる一方で、Screening Attenuation(遮蔽減衰)の確認も極めて重要です。

特にSTPケーブルを採用する場合、シールドの連続性と性能をTube in Tube法で測定し、外部ノイズからの保護性能を客観的に保証することが求められます。

EMC性能を支える設計要素

H-MTD®のEMC性能は、以下のような設計上の工夫によって担保されています。

・ケーブルシールドとの360°接続

STPケーブルを用いた場合、コネクタはケーブルシールドと確実に360°で接続され、遮蔽連続性を確保します。

・差動インピーダンスの高精度維持

差動100Ω(または規格値)を厳密に維持し、反射やクロストークを抑制。結果としてEMC性能を底上げします。

Tube-in-Tube法による第三者的な性能検証

ローゼンバーガーのEMCラボで実施されるIEC準拠の測定結果により、設計者は数値的根拠を持ってコネクタを選定可能です。

差動伝送コネクタにおける意義

H-MTD®の事例は、「差動コネクタであっても同軸コネクタと同様にTube in Tube法で評価される」ことを示しています。

つまり、車載Ethernetやカメラ伝送のようにシールド構造が複雑化する環境下でも、共通の国際規格に基づいてEMC性能を保証する仕組みが整っているのです。

設計者にとってこれは、UTP採用による軽量化メリットとSTPによるEMC性能強化を比較検討する際の、客観的判断基準となります。

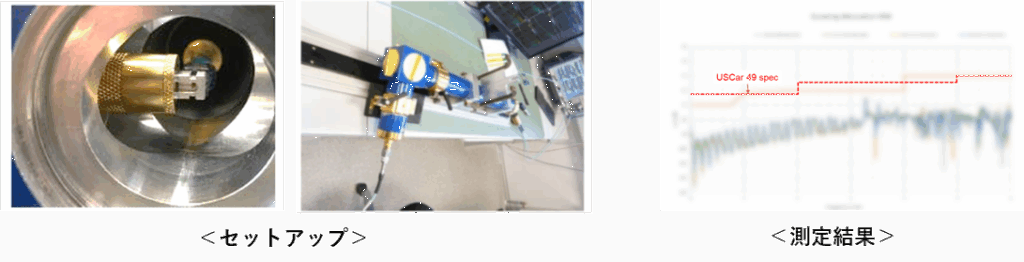

ローゼンバーガー開発の“Measuring Tube(CoMeT)”による高信頼測定基盤

Tube in Tube法(IEC 62153-4-7)の信頼性は、試験に用いる治具の品質に大きく依存します。特に試料を収める “Measuring Tube” は測定精度を左右する要素であり、ローゼンバーガーは自社の高周波技術を背景にこれを開発・製造し、bda connectivity(旧bedea)と共同で 「CoMeT(Coupling Measuring Tube)システム」 として提供しています 。

CoMeTシステムの概要

・試験法:IEC 62153-4-xシリーズに準拠したトライアキシャル法

・測定範囲:DC〜12GHz(拡張で18GHz以上)

・測定対象:ケーブル、コネクタ、アセンブリ、フィードスルー、EMCガスケットなど幅広いコンポーネント

・測定項目:

Transfer Impedance(ZT):低周波域(〜100MHz)でのシールド品質指標

Screening Attenuation(aS):高周波域(30MHz〜)での遮蔽性能指標

Coupling Attenuation(aC):差動ケーブルやコネクタにおけるノイズ結合の度合い

CoMeTは従来、異なる試験治具が必要だったZTとaSを1つのセットアップで統合測定できる点が大きな特長です 。

測定の優位性

CoMeTシステムの強みは以下の通りです 。

・外部電磁妨害に対して高い耐性を持つ

・測定中に外部へ不要放射がない

・125dB以上の広ダイナミックレンジ

・高い再現性と短時間セットアップ

・1回の測定でZTとaSを同時取得可能

・高精度治具による12GHz(オプション18GHz)対応

・USCAR、OPEN Alliance、IEEE規格の要求に対応。

これらの特性により、OEM/Tier1が調達評価に用いるデータを直接保証できる測定基盤として多くのコネクタメーカでも利用されています。

bda connectivityとの協業

・開発・製造:ローゼンバーガー

・販売・サービス:bda connectivity(旧bedea)

この分担により、CoMeT(Coupling Measuring Tube)システムとして世界市場に展開されています。

Rosenbergerの技術力とコネクタ性能の裏付け

ローゼンバーガーが 高精度なMeasuring Tubeを自社で開発・製造できるのは、単なる試験治具メーカーとしての力ではなく、世界最高水準の高周波コネクタ設計・製造技術を持つ企業だからです。

・同軸構造設計の精密性 :20GHzを超える高周波域まで性能を保証できる技術は、治具だけでなくHFM®やH-MTD®などの製品にも直結しています。

・シールド技術の高度化 :Tube in Tube測定に耐えうる治具を作り出せること自体が、ローゼンバーガーコネクタのEMC性能を裏付けております。

・グローバル規格との連動:規格試験治具を自社で製作できるという事実は、そのまま「規格そのものをリードする立場」にあることを示しています。

つまり、高精度なMeasuring Tubeを製作できる技術力=ローゼンバーガーのコネクタが高性能である証拠と言えます。

OEMやTier1がローゼンバーガー製品を選定する際、この点が「信頼性と競争力の源泉」となっています。